导读:近日,湖南大学刘志刚课题组等人通过一步自组装和热聚合热解的方法成功制备了富氧官能团嫁接的碳负极材料(OFGC)。

一、研究背景

钾离子电池(PIBs)因为钾盐价格低廉、钾资源丰富、能量密度高而被认为是可替代的下一代大规模商用电能存储系统之一。然而,钾离子缓慢的扩散动力学和钾离子的大半径(0.138 nm)导致的结构退化阻碍了钾离子电池负极电极的发展。近年来,引入丰富的杂原子的掺杂(硫、氮、氧等),通过引入缺陷和活性位点,以拓宽层间距,增加离子吸附容量,缩短离子扩散路径,被证明是提高碳基材料电化学性能的有效方案。

二、工作简介

图1. 富氧官能团嫁接在三维蜂窝状碳负极上的储钾机理研究

近日,湖南大学刘志刚课题组等人通过一步自组装和热聚合热解的方法成功制备了富氧官能团嫁接的碳负极材料(OFGC)。其中,碳源和氧源均是来自于低成本的有机试剂二水合柠檬酸三钠。这种蜂窝状结构的形成归因于碳化过程中均匀Na2CO3粒子的独特模板作用。重要的是,相互连接的纳米片不仅能暴露更多的含氧官能团,还能促进电解液的渗透和浸渍,缩短离子扩散距离,加速钾离子的转移。蜂窝状结构也具有较强的承载结构的特点,可以很好地防止多次钾化和脱钾化过程中所导致的结构坍塌问题。除此之外,还利用原位FT-IR分析和DFT计算揭示了钾离子和COOH/C=O官能团之间通过生成C-O-K化合物的可逆储钾机制。同时,利用原位电化学阻抗谱(EIS)揭示了钾离子在OFGC电极中高度可逆的快速脱/插层动力学,以及SEI薄膜的生长过程。特别地是,用普鲁士蓝作为正极组装的全电池经过长达800圈的循环后,能量密度仍能保持高达113 Wh kg-1(能量密度是利用正极和负极的总质量计算而得)。更重要的是,组装后的全电池还可以使得LED灯和耳温枪正常工作。这项工作为钾离子电池早日实现商业化开辟了新的方向和道路。相关工作以Reversible oxygen-rich functional groups grafted 3D honeycomb-like carbon anode for super-long potassium ion batteries发表于期刊Nano Micro Letters上。程娜博士为本文第一作者。

三、核心内容

1. OFGC电极材料的形貌表征

从有机试剂柠檬酸钠衍生的OFGC电极可以很容易地在实验室中批量制备,如图2a所示。这为OFGC电极材料在钾离子电池中的早日商业化奠定了基础。从图2b-d和图2e-f的SEM和TEM图像中可以观察到均匀的蜂窝状结构。图2f中均匀的孔隙结构可以加速浓盐电解液(DME中5M KFSI)的渗透和浸渍。图2.g中的能量色散x射线能谱(EDX)进一步证实了蜂窝状结构是由柠檬酸三钠二水合物碳化后产生的碳元素和氧元素组成的。

图2. OFGC电极材料的形貌表征

2. OFGC电极材料半电池的电化学性能测试

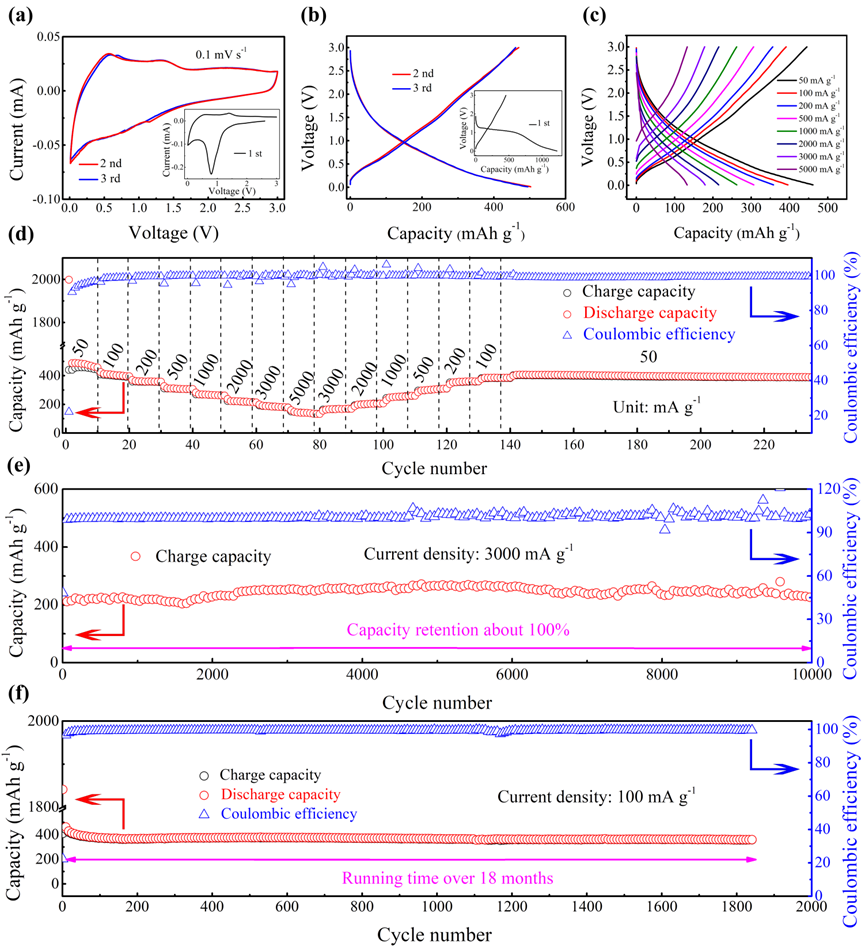

将OFGC电极应用于钾离子电池负极上。图3a为扫描速率是0.1 mV s-1,电压窗口为0.01 ~ 3.0 V的OFGC-600电极的初始3条CV曲线。值得注意的是,在第一次阴极扫描中,1.5-0.5 V区间出现了一个强扫描峰,并在随后的循环中逐渐消失,这可能是由于SEI膜的形成和在此过程中电解质的分解所致。其中,SEI膜的组成和形成过程对超长循环至关重要,这部分将在接下来的原位EIS中详细分析。在随后的阳极和阴极扫描中,CV曲线高度重叠,这说明在OFGC-600电极表面或附近发生了高度可逆的电化学反应。值得注意的是,阳极扫描在1.4 V左右出现一个弱峰,这可能与OFGC-600电极中COOH/C=O官能团的脱钾化过程有关。图3b为前三个循环的恒流充放电曲线,OFGC-600在50mA g-1时的充放电容量为454/1224 mAh g-1。其对应的初始库仑效率(ICE)为37.1%。较低的ICE可能是由于OFGC比表面积较高导致的表面不可逆的SEI膜的形成。通过前十几个周期的预钾化过程,其库伦效率可以大大提高到99%以上。

图3. OFGC电极材料半电池的电化学性能

图3c为不同电流密度下的放电和充电曲线。当电流密度发生变化时,其充放电曲线的形状基本不变,这说明钾离子在OFGC-600电极材料上的可逆的反应动力学显著。因此,我们测试了OFGC-600电极的倍率性能(图3d)。当电流密度从50 mA g-1增加到5000 mA g-1时,OFGC-600的可逆容量分别为456、391、355、305、260、212、177和134 mAh g-1。值得注意的是,当电流密度从大电流密度(5000 mA g-1)降低到低电流密度(50 mA g-1)时,OFGC-600电极仍然可以实现133、168、204、258、308、357、383和406 mAh g-1的高可逆容量。这种优异的倍率性能在钾离子电池的负极电极中是独一无二的。当将电流密度返回到50 mA g-1后,通过高达14次的电流变化,它仍然可以保持400 mAh g-1的高容量,并持续稳定循环100圈。

图3e表示OFGC-600电极在3 000 mA g-1的大电流密度下循环了10000圈。值得注意的是,OFGC-600电极仍然显示出高达230 mAh g-1的充电容量,其容量保持率接近100%。令人振奋的是,在10000次循环中,平均库仑效率约为99%。此外,如图3f所示,OFGC-600电极在100 mA g-1的低电流密度下,表现出长达18个月的循环时间,其运行次数超过1800次。更重要的是,经过18个月的循环,仍然还保持了360 mAh g-1的高可逆容量。OFGC-600电极表现出如此优异的电化学性能的主要原因可能是:首先,三维稳定的蜂窝状结构具有连续连通的大孔隙结构,其比表面积大,质量密度低,是缓解多次钾化和脱钾化过程引起的体积膨胀的理想支架。另外,具有微孔结构的且相互连接的纳米片加速了电解液的渗透和钾离子的转运。其次,富氧掺杂暴露了更多吸附钾离子的活性位点,提高了电解液的润湿性。特别是COOH/C=O官能团可以可逆地储存钾,促进钾离子电池容量的增加。最后,COOH/C=O官能团还可以调节固体电解质界面相(SEI) )的组成(尤其是无机组成),从而形成高导电性、完整、坚固的SEI膜。总而言之,所有这些(坚固的蜂窝状结构,可逆和高效的COOH/C=O钾储存位点,以及稳健的SEI膜的形成)为OFGC-600在低或高电流密度下表现出高可逆容量和超稳定性奠定了基础。

3. OFGC电极材料的储钾机理研究

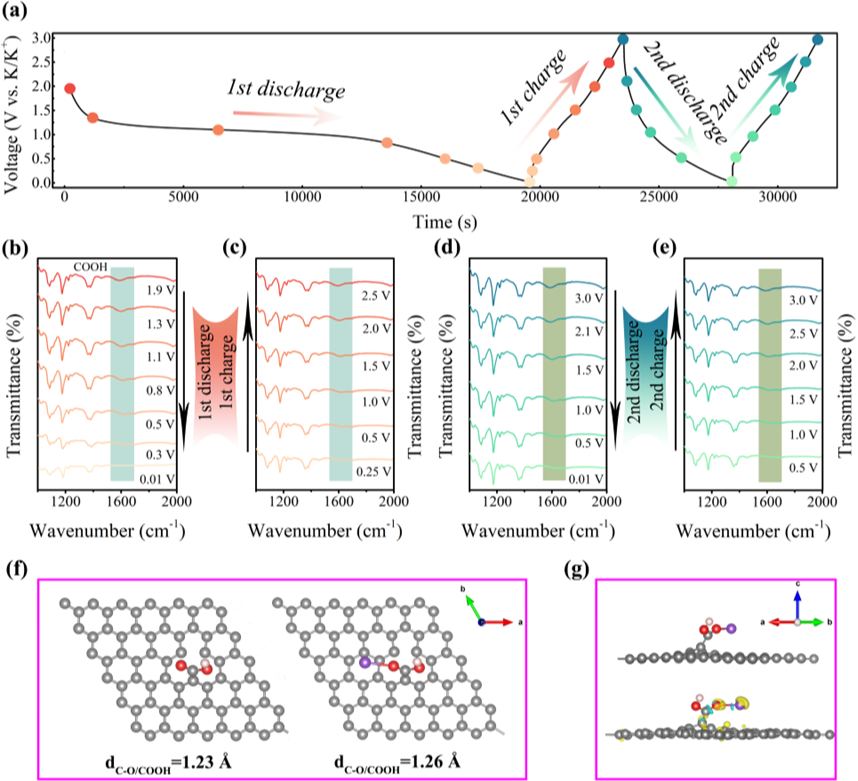

图4. 原位FTIR光谱以及DFT计算

为了探索OFGC-600中COOH/C=O官能团在钾离子电池中的存储机理,采用原位傅里叶变换红外光谱(FTIR)和DFT计算方法进行分析。测试原位红外光谱的电压-时间关系的充放电曲线如图4a所示。在充放电曲线中,电压区间为3.0-2.5V时迅速下降,这说明容量贡献主要发生在2.5-0.01 V电压区间。相反,在充电过程中相对比较稳定。第一次放电/充电和第二次放电/充电过程中原位红外中官能团的变化分别如图4b-e所示。在1.9 V的初始开路电压下,1680 cm-1处明显的峰对应的是COOH官能团。然而,C=O键没有明显的对应峰,这可能是由于C=O(1720 cm-1)键的峰强度较弱,仪器无法检测到,或者是由于较强的COOH峰覆盖了C=O(1720 cm-1)键的峰。值得注意的是,COOH峰的位置向高频波数移动缓慢,在初始放电达到0.01 V时完全消失。另外,COOH峰值在初始充电时逐渐显现,并在2.0 V左右恢复到开路电压的状态。重要的是,在第二圈的循环中发生了同样的现象。我们推测这可能是钾化和脱钾化过程中的COOH/C=O官能团发生了可逆的反应。基于密度泛函理论(DFT)第一性原理的计算方法,继续探讨钾在COOH和C=O上储存的机理。通过对钾离子在三个官能团上的最佳吸附位点和对应的吸附能(ΔEa)。COOH和C=O掺杂石墨烯层中钾离子的ΔEa分别为-2.76 eV和-2.80 eV,均高于C-OH基团的ΔEa(-2.32 eV)。这个结果表明,COOH和C=O更有利于钾离子的快速吸附。另外,钾离子与COOH、C=O基团相互作用前后C=O的键长如图4f所示。COOH和C=O基团上没有吸附钾时的碳氧双键(λ)键长为1.23 Å,远低于模拟钾化后的1.26/1.28 Å。这些结果表明在钾化过程中碳氧双键发生断裂并与钾结合。此外,我们还模拟了钾离子在COOH/C=O基团上吸附的微分电荷密度,如图4g所示。当吸附钾后,COOH/C=O官能团上C=O双键的电子密度降低,而K-O之间的电子密度增加,这表明电子从C=O双键转移到K-O,也再次证明C=O双键变为单键并与K结合形成C-O-K复合物。相反的,当去除钾的吸附后,C=O的双键又可以恢复到1.23 Å。结合上述原位FTIR的结果,可以得出OFGC中钾化和脱钾化过程中COOH和C=O的反应机理可能如下:

4. OFGC电极的反应动力学和SEI膜形成过程,以及反应后的结构表征

图5. 原位电化学阻抗以及TEM图像

利用原位电化学阻抗谱(EIS)分析了OFGC电极在放电和充电过程中的反应动力学和SEI膜的演化过程。在所有的Nyquist图中,高/中频区域都是一个近似的半圆,在一些文献中也间接反映了SEI膜的电阻。OFGC-600电极在图5a所示的初始放电过程中,开路电压(OCV)状态的Rct约为1.2 V状态的两倍。显然,随着钾离子逐渐嵌入OFGC-600电极,Rct明显降低,这说明在这一阶段形成了高导电的SEI膜。另外,当放电深度持续到0.01V时,Rct在1.2 ~ 0.01V电压范围内的电阻几乎不变,这表明在高电位下形成了亚稳态的SEI膜。在初始充电过程中,Rct从2251 Ω(0.2V)下降到大约771 Ω(2.8V),表明电荷转移和反应动力学更快。但在第二次放电过程中,电阻从818 Ω(2.8V)逐渐上升到2300 Ω(0.01V)左右,充电到3.0V时再次下降到648 Ω。另外,OFGC-500/600/700在第二个周期的Rct统计如图5c所示。OFGC-600在放电(2.8V ~ 0.8V)和充电(0.6V ~ 2.8V)过程中的Rct均低于OFGC-500/700。这表明OFGC-600电极比OFGC-500/700电极具有更快的电荷转移速度。在0.8 ~ 0.01 V(放电过程)和0.01 ~ 0.6 V(充电过程)电压范围内,OFGC-500/600/700电极的Rct均有所提高。这可能是因为OFGC中暴露的C=O/COOH官能团在初始循环内形成亚稳态的SEI膜,导致钾离子嵌入电极时,其电极的结构发生了重构,阻碍了钾离子在低电位下的传输。此外,C=O和COOH官能团可以促进SEI膜无机组分的形成,这在我们之前的文章中已经有报道。

通过对阳极和阴极在0.1 ~ 0.8 mV s-1扫描速率下的反应动力学进行简单的分析,如图5d所示。OFGC-600阳极峰的b值为0.93(峰1)和0.90(峰2),如图5e所示。这个结果表明,在OFGC-600电极中扩散行为和电容行为是并存的,并且电容行为占主导地位。此外,在0.1、0.2、0.4、0.6和0.8 mV s-1扫描速率测试时,计算出的赝电容贡献分别为68.46%、71.07%、76.16%、79.88%和86.29%(统计直方图如图5f所示,显著的电容贡献表明近表面区域在低或高扫描速度下的快速响应,这也解释了为何有如此优异的倍率性能。同样,第50圈钾化(图5g)过程后的非原位TEM图像也证实了该蜂窝状结构的稳定性。经过第50圈钾化过程后,OFGC-600电极的蜂窝状结构仍然保持完整。这个结果表明,蜂窝状结构具有稳定的结构,减轻了较大的钾离子插入和脱出时带来的体积膨胀问题。

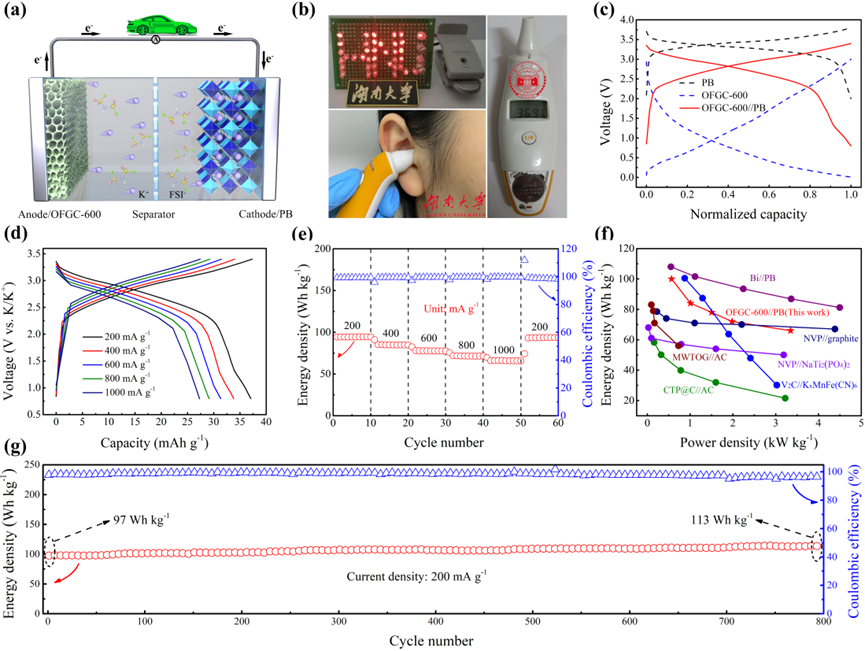

5. OFGC作为负极和PB作为正极全电池性能的研究

为研究OFGC-600的能量密度及其实际应用潜力,以OFGC-600为负极电极,PB为正极,DME中5M 的KFSI为电解液组装成全电池(全电池简称OFGC-600//PB)。在图6b中,充满电后的全电池可以成功驱动“HNU”型发光二极管(led,工作电压为1.9-2.2 V)和耳型温度计等电子器件,这些简单的应用说明OFGC-600//PB全电池在未来的生活中具有良好的应用前景。在0.8-3.2V的电压范围内,全电池还检测了能量/功率密度和循环性能。图6c中倾斜的充放电曲线,表明了钾离子与正极和负极之间的相互作用过程的不同。OFGC600//PB全电池表现出良好的倍率性能。如图6d所示,在200 mA g-1到1000 mA g-1的电流密度下,OFGC-600//PB的充放电曲线分布保持一致,这表明全电池具有快速的存储钾的行为。另外,OFGC-600//PB全电池也表现出较高的能量密度和功率密度。如:在电流密度为200、400、600、800和1000 mA g-1时,全电池可提供的能量密度分别为94、84、77、71和65 Wh Kg -1(根据正极和负极的总重量计算),表现出优异的倍率性能。此外,与之前的钾离子全电池、钾离子杂化电容器、钠离子全电池和钠离子电容器的研究相比,OFGC-600//PB全电池的功率密度仍然是比较优越的,如图5f为对比图。特别的是,在图6g中,全电池在200 mA g-1的电流密度的条件下运行800圈后,其能量密度可以保持为113 Wh kg-1,表现出良好的循环性能。

图5. 全电池的电化学性能

四、结论

在本文中,我们通过构建并优化了嫁接丰富COOH/C=O官能团(OFGC)的三维蜂窝状碳作为钾离子电池的负极。OFGC电极具有稳定的结构和丰富的官能团,能有效地促进容量的增强,形成稳定的固体电解质界面膜(SEI),在3000 mA g-1电流密度下循环10000次(几乎没有容量衰减)并可保持有230 mAh g-1的高可逆容量;另外,在100 mA g-1的电流密度下可获得超过18个月的超长循环时间。本研究还利用原位FT-IR分析和DFT计算揭示了钾离子和COOH/C=O官能团之间通过生成C-O-K化合物的可逆储钾机制。同时,利用原位电化学阻抗谱(EIS)揭示了钾离子在OFGC电极中高度可逆的快速脱/插层动力学,以及SEI薄膜的生长过程。

五、文章详情

Na Cheng, Wang Zhou, Jilei Liu, Zhigang Liu, Bingan Lu, Reversible Oxygen‑Rich Functional Groups Grafted 3D Honeycomb‑Like Carbon Anode for Super‑Long Potassium Ion Batteries; Nano-Micro Lett. (2022) 14:146.  (来源:能源学人/作者:Energist)

(来源:能源学人/作者:Energist)

课程推荐

就业推荐

点它,分享点赞在看都在这里

原文始发于微信公众号(电池联盟cbcu):“炸裂级”钾离子电池:富氧三维蜂窝状碳负极可实现长达18个月超长循环

新能源汽车的快速发展带动了动力电池的高速增长。动力电池生产流程一般可以分为前段、中段和后段三个部分。其中,前段工序包括配料、搅拌、涂布、辊压、分切等,中段工序包括卷绕/叠片、封装、烘干、注液、封口、清洗等,后段主要为化成、分容、PACK等。材料方面主要有正负极材料,隔膜,电解液,集流体,电池包相关的结构胶,缓存,阻燃,隔热,外壳结构材料等材料。 为了更好促进行业人士交流,艾邦搭建有锂电池产业链上下游交流平台,覆盖全产业链,从主机厂,到电池包厂商,正负极材料,隔膜,铝塑膜等企业以及各个工艺过程中的设备厂商,欢迎申请加入。

长按识别二维码关注公众号,点击下方菜单栏左侧“微信群”,申请加入群聊